孫六兼元

孫六兼元(まごろくかねもと)

- 位列:古刀最上作

- 業物:最上大業物

- 国:美濃国(岐阜県-南部)

- 時代:室町時代後期 享禄頃 1528-1531年頃

兼元は、室町時代の濃州末関の代表工で、「関の孫六」の名で大衆にも知られ、和泉守兼定と共に末関の双璧をなす。しかし、その身許については異説が多い。もっとも信頼すべき「宝徳二年関系図」でも、行満の子とされる左衛門尉を一人をあげたもの、行満の子の太郎左衛門尉清関兼元と、兼枝の子の初名兼茂、のち孫六兼元の二人をあげたもの、とニ種ある。そのほか、六郎左衛門尉の子の太郎左衛門尉関兼元と、信濃守兼定の門人の孫六兼元の二名をあげたもの、赤坂千手院国長の末で、大吉法師と名乗る兼元一人をあげたもの、孫六兼幸の子が太郎左衛門尉清関兼元、二代が兼基の次男として、その養子としてきた孫六兼元、三代が初めは兼茂と銘したのち孫六兼元とするものなどがある。

通説としては、「校正古刀銘鑑」にある系図、つまり初代兼元を兼宗の子で、兼基の弟する説が用いられている。そして初代を清関兼元、二代を孫六兼元と呼んでいるが、賞玩のあついのはむろん、孫六のほうである。俗に世間一般では「関孫六三本杉」という呼称でいわれていながら、孫六には「関住」と切った銘がない。すべて「赤坂住」と切ってある。それらの要因が兼元の出自を赤坂千手院国長の末、とするゆえんである。関には、一年おきに赤坂に出張していた、という伝説があるが、刀銘の年紀を調べていると、そうはなっていない。「赤坂住」と切るのは、赤坂が本籍地であることを示すので、出張製作、つまり駐槌のさいは「於赤坂」と切るのが通則である。したがって孫六は中仙道の駅で、注文も多い赤坂に定住していたと見るべきで、三代目になって関に帰住したものであろう。

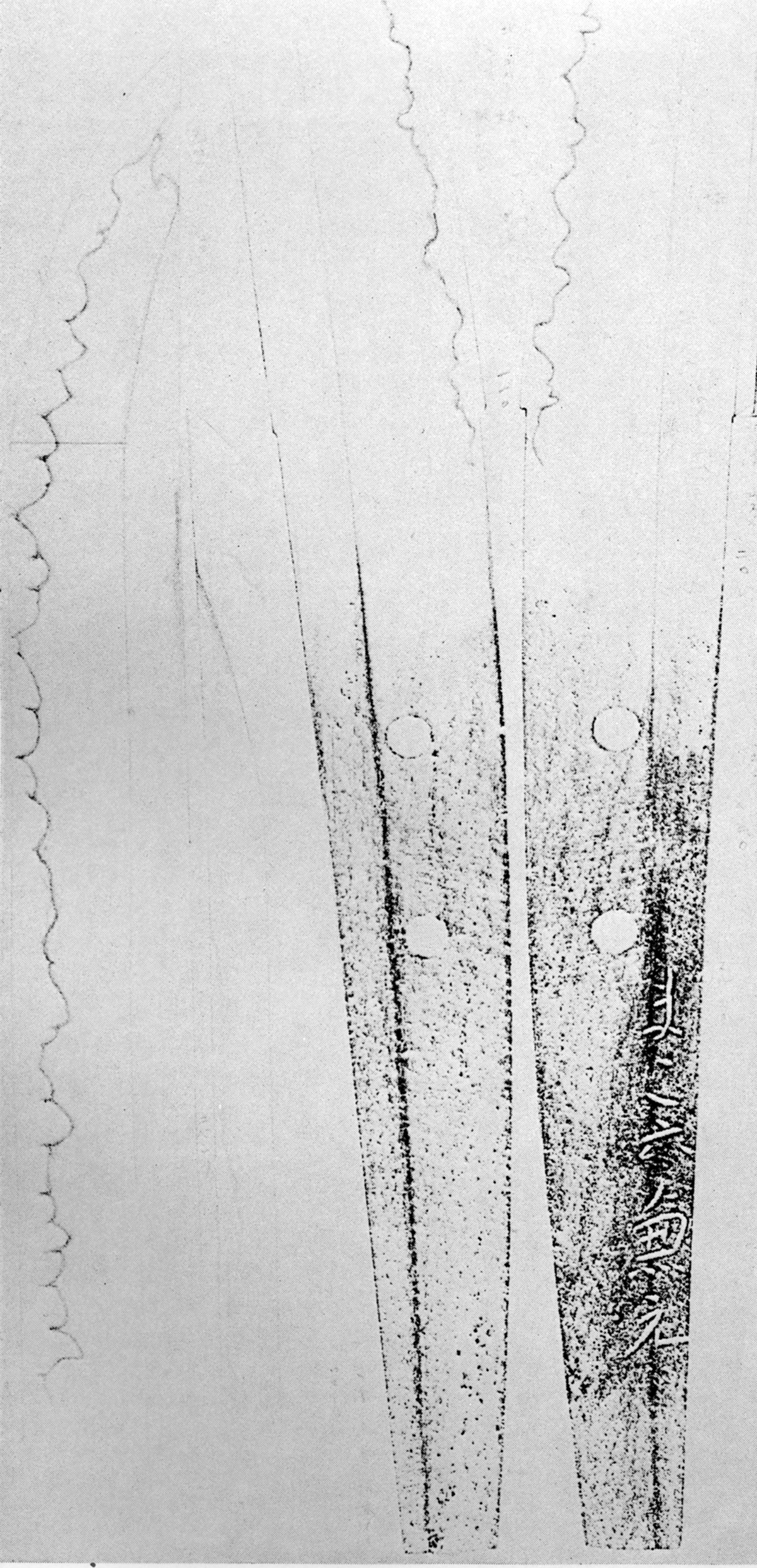

作風は、形状は身幅において元と先の差は少なく、鎬低めに、鎬幅の広い姿で、地鉄は板目肌に柾まじり、粘り気がある。特徴は有名な「三本杉」という刃文であるが、鋸刃の三本目が少し高くなっているもので美術的価値は低い。かえって初期作に見られる互の目乱れのほうが、芸術性に富む。しかし、単純な三本杉が歓迎されるのは、その切れ味の素晴らしさにある。「最上大業物」に選ばれているだけあって、古剣書にもその切れ味を讃えたものが多い。武人の差料としては、真柄十郎左衛門を斬った青木兼元、前田家にあった二念仏兼元、細川家にあった指し艾兼元、石川家にあった地蔵切り兼元、山内家にあった大仙兼元、奥平家にあった僧正兼元、槇島家にあった笹雪兼元など、世上に名高いものが多い。

孫六は、濃州関鍛冶の通称で、もっとも有名なのは兼元で、刀銘にも「まこ六兼元」と切ったものがある。関市の千手院門前にある榎本其角の句碑に、「さぞきぬた孫六屋敷志津やしき」、とある孫六も、兼元を指したものである。しかし、兼元より古く、兼茂が孫六と称しているので、兼茂を初孫六、または初ノ孫六とよぶ。その他にも兼元より古く、兼行がいる。。兼並や兼幸らも孫六と称している。兼元よりも少し遅れて天文(1532)ごろには、兼辰も孫六を名乗っている。

新刀期になると、慶長2年(1597)ごろには、延享元年(1744)ごろには兼有と兼包が、孫六と称している。また兼辰の子孫が商人になり、元禄(1688)ごろから、孫六を屋号のように、代々襲名していた。

三本杉は、刀の互の目乱れの一種で、三本杉の家紋のように三つの乱れのうち、中央のものが一段高くなったもの、あるいは互の目乱れが二つ三つおきに、一段と高くなったものをいう。濃州関孫六兼元の創始で、「関の孫六三本杉」といって有名である。新刀になると、加賀の陀羅尼勝国がこれを焼いた。この刃文を焼くには、焼刃土が乾いたところで、箆をもって三本杉の形に、焼刃土を掻き取る。そのさい三本杉の一段高いところは、鎬に近い部分まで掻き取るが、もちろん、その後には完全に土を除去するのではなく薄く土が残るように配慮する。そして火床に入れ、薄火で焼くと、乱れの頭が匂いで良くできる。