面影

面影(おもかげ)

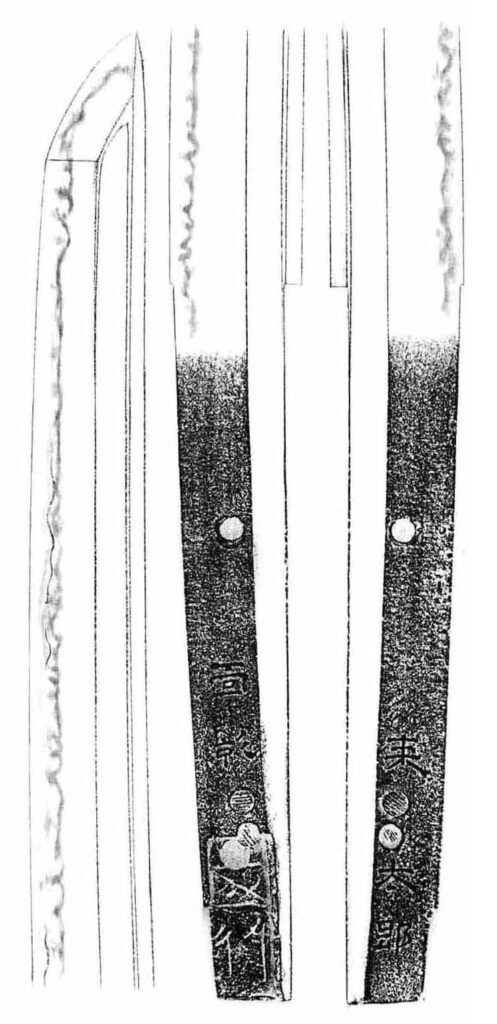

- 刀 (額銘) 国行 (金粉銘)面影 来太郎 (号:面影)

- 長さ 2尺0寸5分(62.2cm)

長崎勘解由左衛門為基の佩刀

面影丸(おもかげまる)とも呼ばれ、為基は北条高時の武将で、元弘3年(1333)5月、相模国鎌倉に攻め入った新田義貞の軍を、面影の太刀を手に取ってさんざんに斬りまくったのち、行方をくらました。面影は京の来国行が百日間、精進して鍛え上げた三尺三寸(約100cm)の大太刀で、これに対して為基は百貫文の報酬を与えたという。当時の貫文は貨幣ではなく所領の土地のことである。しかし、来国行と為基ではその活躍した時代が同一ではないから、この物語は創作でなければならない。

面影の刃長について、古剣書はすべて三尺三寸となっているが、「太平記」の異本では三尺四寸(約103.0cm)、または四尺三寸(約130.3cm)となったものがある。刀号である面影という由来については、初め来国行は鉋丸(かんなまる)と面影の二振を一緒に作った。鉋丸とはその姿形といった面影を瓜二つのように等しかったので、こちらの方を面影と名づけた。のちに鉋丸の方は為基から北条高時に献上されたが、面影の方は最後までその手許に持っていた。新田義貞が元弘3年5月、鎌倉に攻め入ると、面影を揮って新田勢を、さんざん斬りまくった。その後、為基は生死不明、面影は行方不明となった。

室町末期になると、小弓の御所、つまり足利義明(古河公方)の愛刀になっていたという。義明が天文7年(1538)10月、鴻台で討死したときの出で立ちは、来国行三尺三寸(約100.0cm)、面影の太刀に、二尺七寸(約81.8cm)赤銅造りの太刀を佩きそえ、法城寺の大薙刀をかい込んでいた、という。

江戸期になると、池田輝政がそれを入手した。刃長は三尺三寸(約100.0cm)のままだったが、輝政の三男:忠雄は自分の差料にするため、寛永(1624)のころに面影を磨り上げて、自分の差料とした。「来国行」という原銘がなくなっていたので、金象嵌で「面影来太郎」と入れさせた。

忠雄の曽孫:吉泰は因州国鳥取城主だったが、鳥取城が享保5年(1720)4月朔日の大火で、鳥取城の本丸・二の丸をはじめ、侍屋敷・町屋敷ことごとく灰燼に帰した。面影の太刀も切刃貞宗などの名刀とともに焼け身になってしまった。しかし、池田家では、この歴史ある名刀を何とか生き返らせたい、と思い。幕府のお抱え研師:角野寿見に、焼き直しの世話を頼んだ。

しかし寿見が面影の刀身に砥石に当てて見たところ、刃文はところどころ残っていて消えていなかった。それで寿見は、焼き直したら刃文が全然新しくなってしまい、古名刀という神々しさはなくなる、と判断して、研ぎ上げて池田家に納めた。これは寿見の手記「享保午記」にも焼き直しはやめましょうと進言したとあるから、事実であろう。

因州池田侯爵家御蔵品入札

五〇八 面影 刀 金銘来太郎、白鞘入

木曽義仲の太刀

豊前神息の子、または豊後行平の弟子といわれる安則の作で、木曽義仲の佩刀と伝えられる。

木村常陸介重茲の太刀

徳川家康が豊臣秀吉に献上したものを、関白:豊臣秀次に譲った。秀次はそれを重臣:木村常陸介重茲に与えた。面影の太刀は鞘から抜くと、人の顔がその刀身にありありと鏡のように映ることより、面影と名付けられた名刀だった。文禄4年(1595)、秀次が高野山で自尽したとき、常陸介の妻は懐妊していた。それに、生まれた子がもし男児であらば、面影を与えよ、と遺言して、常陸介も追腹を切った。妻は塙団右衛門を頼ってゆき、生みおとしたのが、木村重成だった、という。しかし重成が成人後の佩刀として、面影は登場して来ない。

奥州会津藩主松平家の枕刀の異名

初代:三善長道の作で、会津藩主松平家が参勤交替のおりのある夜、藩主にこの刀が夢想の告げで、火事を予告したため、事無きを得たという伝説から名づけたものという。

刃長二尺三寸六分(約71.5cm)、反り四分(約1.2cm) 庵棟。鎬は高く柾目肌。地鉄は板目肌、地沸えつく。刃文は直刃に焼き出し、上は大互の目乱れ、足入り、乱れの谷に砂流しかかる。鋩子は上り小丸、返りは深い。本刀は古くから「面影」という異名がついていたので「面影長道」と命名され「昭和名物」に指定された。(昭和45年月30日審査)

刀 銘「陸奥大掾三善長道 (金象嵌)延宝三年八月十一日 参ツ胴截断 山野勘十郎久英(花押)」

野田繁慶の中心に、「面影」とある金象嵌、由来などについてはは不明である。

(参考文献:日本刀大百科事典より転載・引用・抜粋)